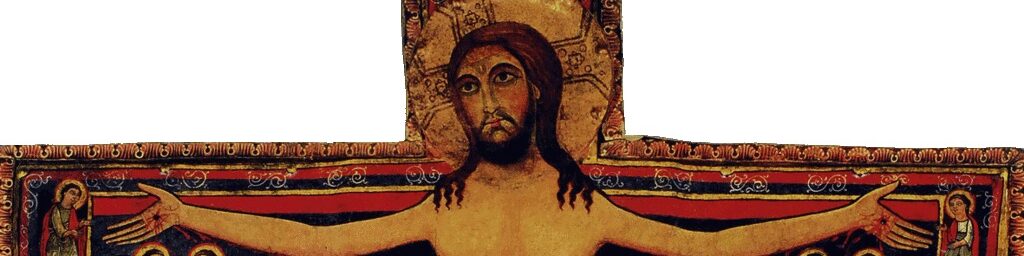

Der Begriff „Kreuz von San Damiano“ bezeichnet eine Ikone in Kreuzform, das zur Zeit der Bekehrung des heiligen Franz von Assisi in der kleinen Kirche unterhalb Assisis hing. Eine Kopie davon ist dort bis heute zu sehen. Das Original hängt inzwischen in einer Seitenkapelle der Basilika Santa Chiara in Assisi.

Laut seinen ersten Biographen hat Franziskus vor diesem Kreuz im Jahr 1206 sein zentrales Bekehrungserlebnis gehabt. Christus soll ihn vom Kreuz aus angesprochen und ihm den Auftrag gegeben haben „Geh und baue meine Kirche wieder auf“.

Das Kreuz als Ikone

Das Kreuz ist genauer betrachtet eine Ikone in Kreuzform. Ikonen spielen in der Ostkirche und in den orientalischen Kirchen auch heute noch eine zentrale Rolle in der Verkündigung. Sie sind Theologie in Bildern. Jede Einzelheit hat eine Bedeutung. Sie arbeiten mit einer Bildsprache, die den Betrachtern in den orthodoxen Kirchen nach wie vor geläufig ist. Man spricht von Ikonen schreiben, nicht von Ikonen malen, denn wer ihre Sprache versteht, kann sie lesen, wie wir einen Text lesen können.

In den kommenden Monaten möchten wir auf dieser Seite jeweils auf einen Aspekt dieses Kreuzes eingehen und eine kleine Meditation dazu veröffentlichen.

Hintergrundinformationen

Die Ikone wurde höchstwahrscheinlich von syrischen Mönchen in der Nähe von Spoleto etwa 40 km südlich von Assisi gemalt. Diese hatten sich im 8./9. Jahrhundert nach Monteluco, in die Hügel oberhalb Spoletos geflüchtet und dort ein Kloster gegründet. Grund dafür war der sogenannte Ikonoklastenstreit, der im östlichen Teil der Kirche zeitweise zu einem Bilderverbot und zu massiven Anfeindungen den Klostergemeinschaften gegenüber geführt hat. Grund der Aueinandersetzung waren vor allem zwei Fragen: ob eine Verehrung von Ikonen zulässig sei, und ob überhaupt das Schreiben einer Ikone mit der Darstellung von Christus erlaubt sei. Die Ostkirche und die Westkirche hatten sich unterschiedlich entwickelt, waren zu dieser Zeit aber noch nicht getrennt.Es war daher naheliegend für verfolgte Klostergemeinschaften in den westlichen Teil des Reiches zu flüchten, denn in der Westkirche bestand kein Bilderverbot.

Deutung

Die Ikone wird von unten nach oben gelesen. Sie stellt die Kar- und Osterzeit dar, von Gründonnerstag bis Pfingsten.

Sie ist eingefasst von vier Rahmen

Sie ist eingefasst von vier Rahmen

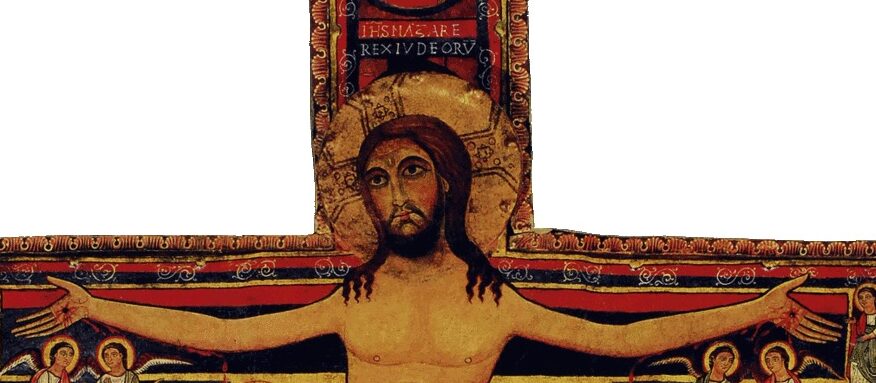

Der erste äußerste Rahmen besteht aus Muscheln, genauer gesagt Jakobsmuscheln, ein Symbol der Pilger. Sie erinnern den Betrachter daran, dass er noch unterwegs ist, dass er das Ziel, auf das das Bild zuläuft, das Paradies, noch nicht erreicht hat. Er ist in der Hoffnung unterwegs, es eines Tages zu erreichen. In diesem Sinn kann das Kreuz als Hoffnungskreuz bezeichnet werden: Es zeigt uns in vielen Einzelheiten den letzten Grund unserer Hoffnung.

Auf den Muschelrahmen folgen drei Linien, eine in Gold, eine in Rot und eine in Schwarz. Gold steht für Herrlichkeit: Die endgültige Erlösung und die Fülle des Lebens, die sich aus der Gottesbeziehung speist. Die Heiligenscheine werden in Gold gehalten und das Blattgold ist das Erste, was man beim Schreiben einer Ikone aufträgt. Man geht sozusagen von der Verheißung der Fülle aus. Wir sind schon in dieser Herrlichkeit, wir sind schon erlöst und mit der Taufe in eine lebendige Gottesbeziehung hineingenommen. Von Gott her ist die Beziehung unverbrüchlich.

Rot steht für Geist – deshalb sind an Pfingsten die Gewänder der Priester rot. In der Antike wurde das Blut als Träger des Lebens gesehen. In der Schöpfungsgeschichte wird der Geist als lebendiger Atem beschrieben, den Gott dem Menschen eingehaucht hat. Der Geist ist es, der uns in die volle Wahrheit einführen will und der uns erlaubt, die Zeichen der Erlösung auch mitten in unserem unvollkommenen Alltag zu erfahren.

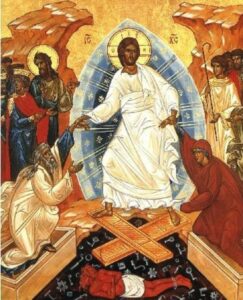

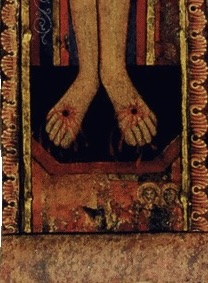

Damit sind wir bei der Farbe Schwarz: Sie steht für Tod, für Lebensfeindlichkeit, für das Böse. Man trifft sie in den Ikonen selten, am eindrücklichsten in den Auferstehungsikonen, in denen Christus die Menschen aus der Unterwelt befreit. In dieser Kreuzesikone hat sie eine zweifache Bedeutung: Sie grenzt die einzelnen Szenen voneinander ab und sie erinnert uns daran, dass wir dieses Kreuz immer aus einer Perspektive des schon und noch nicht betrachten. Wir sind schon erlöst, aber die Erlösung hat unter Umständen noch nicht vollständig in uns Fuß gefasst, wir erleben vielleicht gerade eher Leid und Unsicherheit. Darin gibt uns die Ikone ein erstes Hoffnungszeichen.

Damit sind wir bei der Farbe Schwarz: Sie steht für Tod, für Lebensfeindlichkeit, für das Böse. Man trifft sie in den Ikonen selten, am eindrücklichsten in den Auferstehungsikonen, in denen Christus die Menschen aus der Unterwelt befreit. In dieser Kreuzesikone hat sie eine zweifache Bedeutung: Sie grenzt die einzelnen Szenen voneinander ab und sie erinnert uns daran, dass wir dieses Kreuz immer aus einer Perspektive des schon und noch nicht betrachten. Wir sind schon erlöst, aber die Erlösung hat unter Umständen noch nicht vollständig in uns Fuß gefasst, wir erleben vielleicht gerade eher Leid und Unsicherheit. Darin gibt uns die Ikone ein erstes Hoffnungszeichen.

Christus steht aufrecht, er hängt nicht, sondern er steht auf dem Schwarz. Die theologische Aussage dahinter ist: Christus hat den Tod überwunden, der Tod, das Leid hat nicht das letzte Wort.

Christus steht aufrecht, er hängt nicht, sondern er steht auf dem Schwarz. Die theologische Aussage dahinter ist: Christus hat den Tod überwunden, der Tod, das Leid hat nicht das letzte Wort.